皆さん、こんにちは。

HAYAWAZAplusです。

そろそろ確定申告も終わる時期ですね。

今年は定額減税など複雑な処理が加わり、例年以上に骨が折れた方も多いのではないでしょうか。

最近の話題を少し覗いてみると、年収の壁に対応する措置として、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げ、さらには扶養控除の見直しといった変更が注目されています。

これらの改正により、来年の年末調整や確定申告が今から心配という方もいるかもしれません。

そんな現場の皆さまのご負担を少しでも軽減するため、このコラムがお役に立てれば幸いです。

さて、HAYAWAZAがご提供できるお手伝いの中でも特に頼もしいもののひとつが、「変換設定」です。

「機能が多すぎて、どう使えばいいのかわからない!」という声もお聞きしますが、

それこそがHAYAWAZAの魅力!

だからこそ、ぜひ多くの方に試していただきたいと思っています。

今回は初心に立ち返り、HAYAWAZAの変換設定機能(仕訳ルール・学習機能)について、

数回に分けてご紹介していきます!

1.標準的な変換設定の作り方

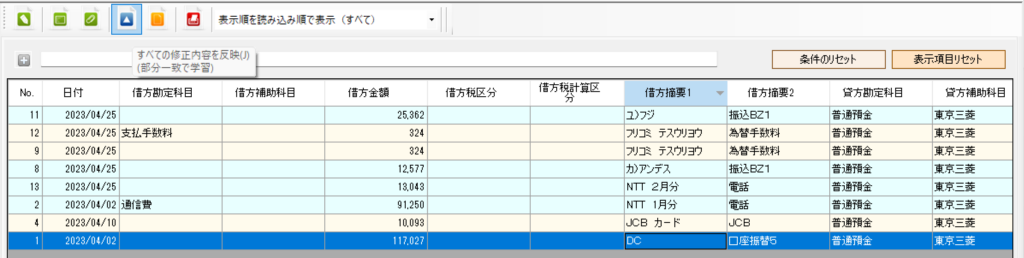

「未変換リストに入った仕訳に対して、科目を入力して青のボタンをクリックする」

変換設定の一番最初の入り口です。

銀行データをコンバートして、

未変換リストの全ての仕訳に対して科目を入力して、

青いボタンで反映!

全ての仕訳に対してこうして入力をしてしまうと、

同じ内容の変換設定が、複数作られてしまう可能性があります。

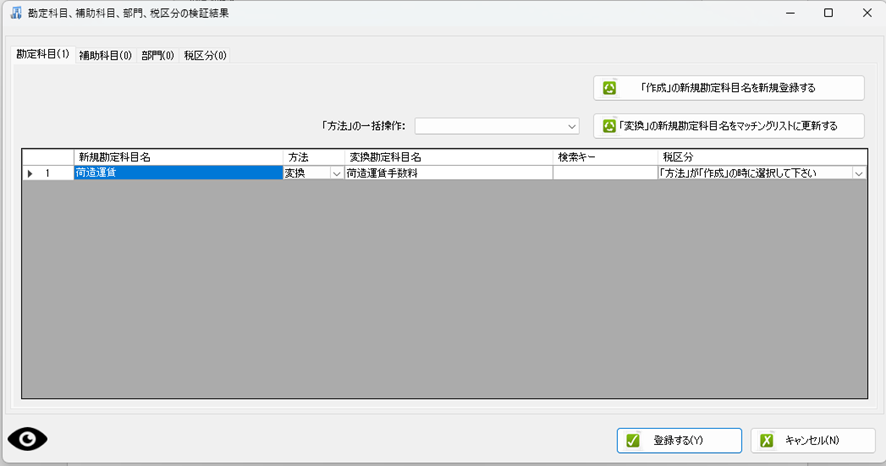

「フリコミテスウリョウ」の仕訳にすべて科目を入力して青いボタンを押すと、

入力した仕訳と同じ数だけまったく同じ変換設定が作成されてしまいます。

変換設定は数があればあるほど、HAYAWAZAの処理にも時間がかかりますし、二度手間になってしまいます。

まずは未変換リスト上で、「借方摘要1」などの項目名をクリックしてソートをしてみて下さい。

「NTT1月分」「NTT2月分」や「フリコミテスウリョウ」など、似たような摘要がソートしていると

確認もしやすいかと思います。

「NTT1月分」の借方科目を「通信費」として青いボタンで学習。

『「NTT」で「部分一致」だったら「通信費」とする』

出来上がった変換設定を上記のように修正すると、NTT1月分もNTT2月分も3月以降の取引も

すべて借方科目は「通信費」とするよう変換設定が作れます。

変換設定は多ければ多いほど、反映処理に時間がかかってしまいます。

できるだけシンプルに、必要なものだけ変換して、残ったものでまた別の登録をしていただけると、処理時間も短くなり、のちに変換設定を確認したい時も、多すぎてどれがどれだか分からない!と探す手間も少なくなります。

変換設定は、シンプルに、少ない数で作る!

2.入力のルールを作る

いくら経理の皆さんが頑張って入力していても、毎回毎回入力する方が違う文言で販管ソフトに登録している、などもあるかと思います。

難しいとは思いますが、

現金出納帳への摘要の登録や販管ソフトへ入力など、

「摘要はこの文字列を使用して欲しい」

というルール付けは、HAYAWAZAを使用するうえでとても有効です。

また、担当者が変わったら、これがどうなるのか分からなくなったなど、属人化脱出の対策としても、入力のルール化はお勧めです。

現金出納帳などを、摘要の項目をリスト化してプルダウンで選択できるようにしているユーザー様もいらっしゃいます。

DX化、と言葉は難しいですが、まずはこのようなところから始めてみると躓きも少ないかと思います。

ぜひこの機会に、見直しを図ってみてください!

誰でもできる入力ルールを作ると、見直しにかかる負担も軽減できます!

3.「変換設定の使いまわし」できます!

変換設定は、基本的にパターンに紐づいています。

が、やはり、摘要に入る文字列はどこも似たようなものばかり。

この変換設定を、別のパターンでも反映させたい!

もしくは別の事業所でも使用したい!

そんなお悩みありませんか?

それ、出来ます!

まずは同じ事業所内で別のパターンに紐づかせたい場合からご説明します。

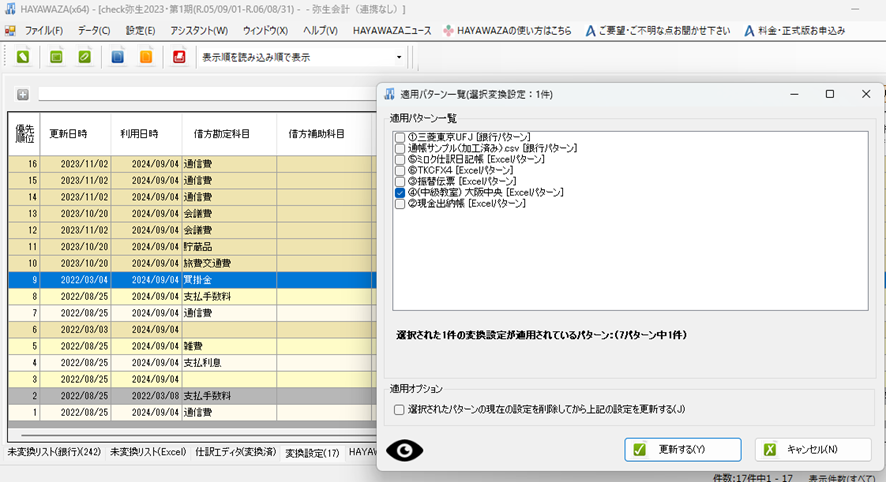

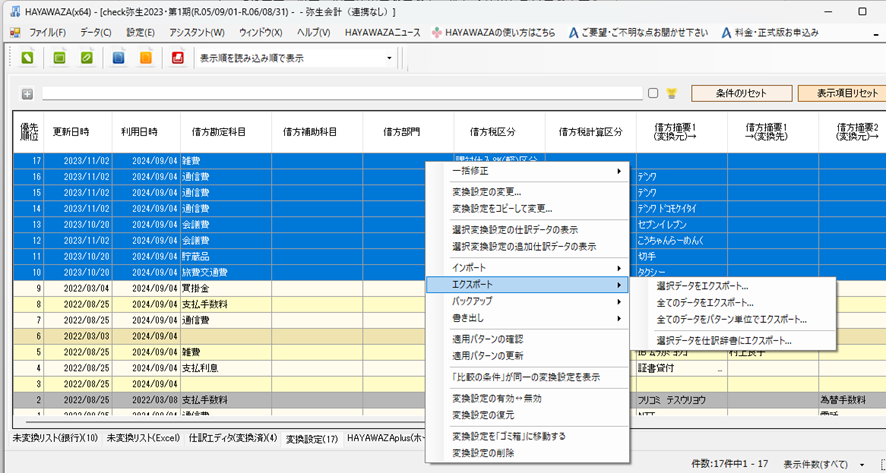

変換設定のタブを開いて変換設定を選択し、右クリック。

メニューの「適用パターンの確認」をクリックすると、この変換設定が、どのパターンに紐づけられたものかが確認できます。

上の図を見てみると、この設定では、

「(中級教室)大阪中央」というExcelパターンでコンバートされたデータにのみ反映される、

という設定になっています。

「同一事業所内で他のパターンに紐づけたい場合」は、

この使いたいパターンのチェックを入れるだけでOKです。

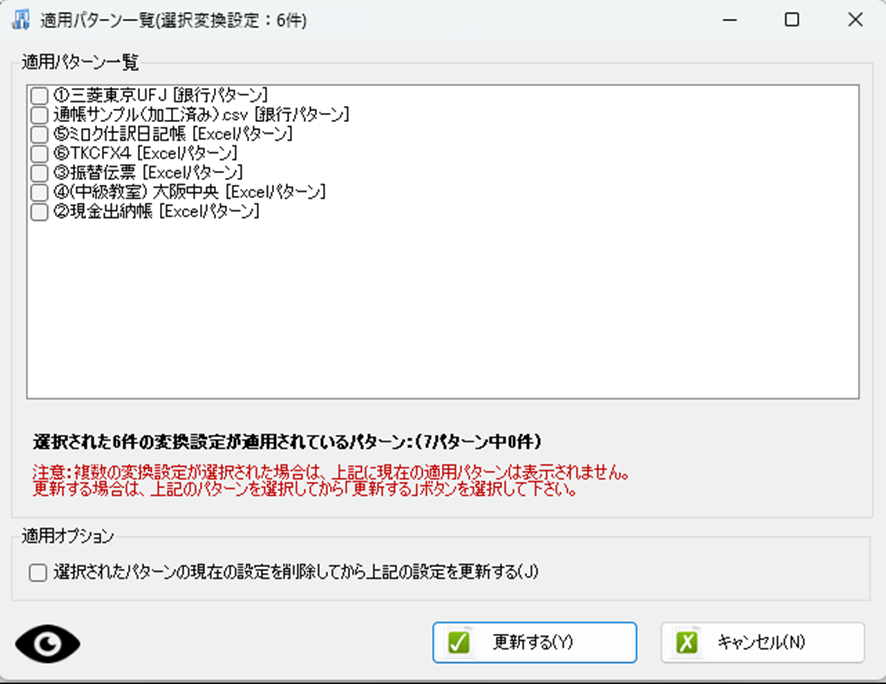

一つではなく、複数の変換設定を一度に別のパターンに紐づけたい!という場合には、

「適用パターン更新」から登録をお願いします。

※注意!

「適用パターンの更新」では現在紐づいているパターンにチェックが入っていない状態で表示されます。

必ず、現在使用中のものと、新しく使用したいもの両方へ、チェックを入れて下さい。

変換設定のエクスポートとインポートは、動画でもご紹介しています。

よろしければ実際の操作についても動画でご確認くださいね。

次に、「別の事業所で、変換設定を使用したい場合」です。

この場合もまず変換設定のタブを開きます。

コピーしたい変換設定を選択して、右クリック。

「エクスポート」を選択します。

「選択データのエクスポート」…青く選択された変換設定をエクスポートします。

「全てのデータをエクスポート」…変換設定のタブにあるすべてのデータをエクスポートします。

「全てのデータをパターン単位でエクスポート」…変換設定のタブにあるすべてのデータを、紐づいたパターンごとにエクスポートします。エクスポートファイルは登録されたパターンの数だけ出力されます。

ご都合に合わせて、エクスポートをしてください。

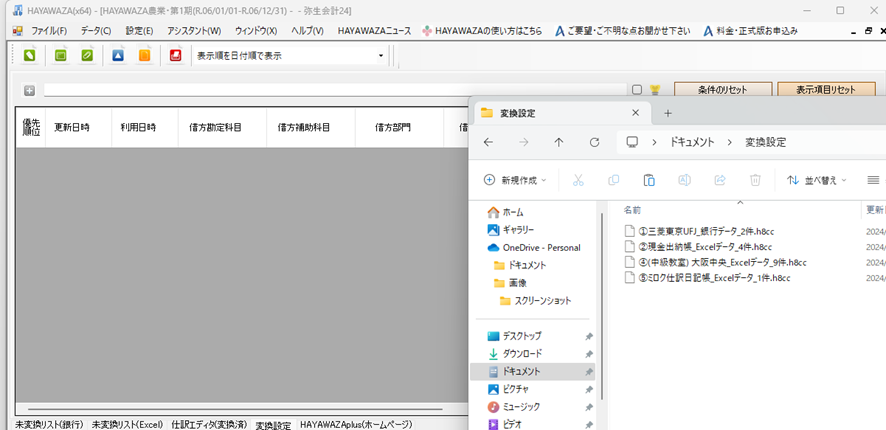

次はインポートです。

次に、変換設定を使用したい事業所で、変換設定のタブを開きます。

グレーの画面上に、先ほど保存したファイルをドロップします。

ドロップすると、パターン選択画面が表示されますので、

紐づけたいパターンを選択して、「インポートする」を押下して下さい。

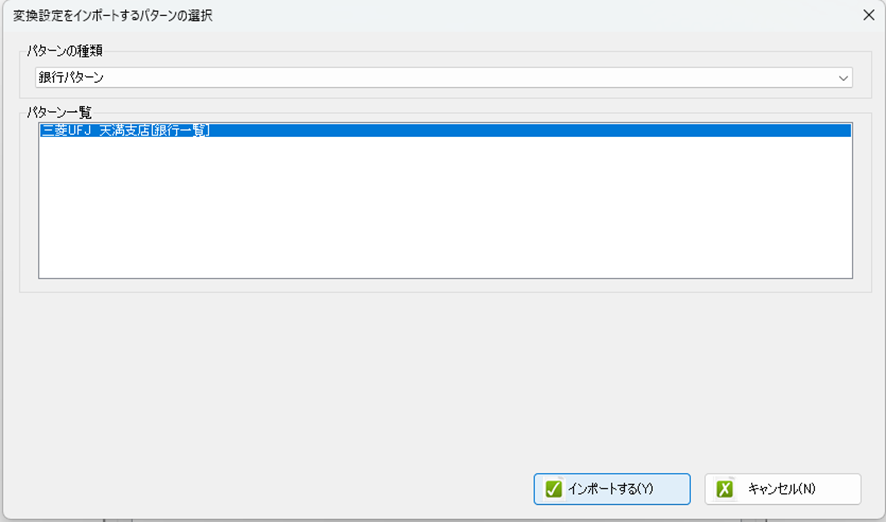

インポートされた変換設定の中に登録された科目や補助科目、部門などが、インポート先のマスタファイルと一致しない場合、マッチングリストが表示されます。

表示された場合はこちらも登録をお願いします。

インポート完了です。

これで別の事業所でも、今まで使用していた変換設定が利用できます。

変換設定のエクスポートとインポートは動画でもご紹介しています。

実際の画面操作もぜひ参考にしてみてください。

違う事業所でも、同じフォーマットや入力ルールのデータを使うとパターンも変換設定も使いまわせる!

いかがでしたでしょうか。

まずは変換設定の基本を押さえ、

「なんだかいっぱいあって難しそう…」

という不安から抜け出す一助となれば幸いです。

ご不明な点がございましたら、弊社サポートスタッフまでお気軽にご相談ください。

来月はもう少し踏み込んで、変換設定のコツ第二弾を掲載予定です。

次回もどうぞお楽しみに!